コスモロード社の社用車は、その日も会社のロゴを側面に貼り付けたまま、夕暮れの淀んだ渋滞の只中にいた。

ダニエルは、この世の終わりがもし具体的な形を持つならば、それはきっと目の前に広がるこの赤いテールランプの連なりだろう、などと考えていた。 会社の帳簿の色と同じ色だ、と彼は思った。

一方の助手席のカネアは、ハッピーターンを食べながらノリノリでTikTokを流している。

「見てダニエル!この犬、転びましたわ‼️カワイイ‼️」

「……(あーもうこの時間、渋滞してるのか……)」

そんな時だった。

バックミラーの中に、明らかに周囲から浮いた存在が映り込んだのは黒のワンボックスカー。

すべての窓には中の様子が一切窺えないほどのスモークフィルムが貼られている。

まるで葬儀場の送迎車のような威圧感だが、ドッドッドッと改造反重力ユニットの品のない駆動音と、ハンドル周りから漏れる紫の妖しいイルミネーションが、その車が死者ではなく、極めてヤバい生者を運んでいることを物語っていた。

そして何より、助手席で腕組んでる人がずっとこちらの車をガン見している。

「……あの車、めっちゃ車間詰めてくるんですけど」

「まぁ、 なにかお急ぎの用でもあるんじゃありませんこと?」

カネアは、次のハッピーターンに手を伸ばしながら、まるで遠い国の出来事のように言った。

「いや、これは完全に煽りです。挑発です。挑戦状です」

ダニエルは無言でハザードランプを一瞬だけ点滅させた。

それは感謝でも謝罪でもなく、何の意味もないサイン。

相手を不気味な混乱に陥れるための、高度な心理戦だった。

少なくとも、ダニエルはそのつもりだった。

「煽り運転だぁ〜〜〜? 笑わせる。わたしの専門は……“煽り返し”です」

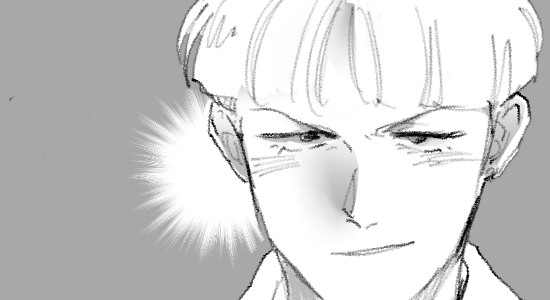

白い歯をキラリと光らせて、ダニエルが言った。 その目は、もはや渋滞を憂う善良な市民のものではなかった。

「あ、やばいスイッチ入りましたわ」

彼はまず、ブレーキランプを点滅させアイシテルの代わりに「コ」「ロ」「ス」と打電した。

カーブに差し掛かるとわざとらしく減速し、相手が苛立った直後に急加速して突き放す。

そして極めつけは、窓を数センチだけ開け、車外に向かって指をパチンと鳴らすという、完全に意味不明な威嚇行為だった。

後続車に聞こえるはずもないその乾いた音に、ダニエルは己の勝利を確信していた。

「……フンッ」

だが、相手も地元のナンバーを背負う歴戦の猛者らしかった。

右車線から、ウインカーも出さずに強引に割り込み、二人の車の前に立ちはだかる。

ダニエルは少しも動じず、再び背後に回ると、今度は蛇のように執拗な車線変更を繰り返して、相手のサイドミラーに映り込み続けた。

公道は、二台の車によるプライドを賭けた、しょうもなくも熾烈なサーキットと化していた。

「はい、そこの商用車とワンボックス、左に寄せて停まってくださーい」

その無機質な拡声器の声を聞いた瞬間、ダニエルの「公道の処刑人」としての人格は、急速にその輪郭を失っていった。

静寂が戻った車内で、ダニエルは震える声で勝利を宣言した。

「……勝った」

「やるじゃないの、ダニエル。あたくし、少しだけ見直しましたわ」

カネアが手についた粉をシートに落としながら言った。

「いやでも、これ……ちょっと法的にはギリ……(震え声)」

ダニエルの震える声は、勝利の凱歌というよりは、これから支払う代償の計算に追われる小市民の悲鳴に近かった。

彼は知っていたのだ。

この戦いに勝者はいない。

あるのは、助手席のシートに散らばった粉の掃除と、警察官への言い訳という、割に合わない現実だけであることを。