仕事を早々に切り上げた二人は、なぜかボウリング場にいた。

「リフレッシュですわ!」とカネアが言い出し、ダニエルがそのリフレッシュ方法の妥当性について反論する前にレーンの予約を押さえたのである。

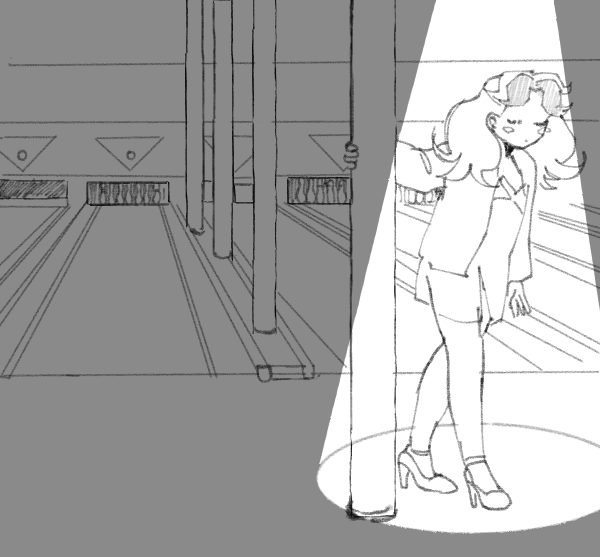

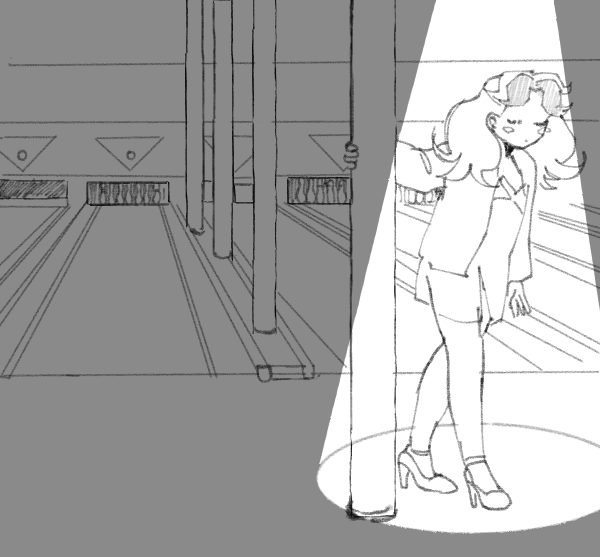

彼女は、他人の足の形が染みついた貸し靴を不満げに見下ろしながら、ボールラックの前に仁王立ちした。

ピカピカでケミカルな色彩を放つ球が整列している。まるで巨大な飴玉のようだ。

「ねぇ、ダニエル。投げられるかわからないんだけど……7ポンドって、重い?」

その問いに、ダニエルは即答した。

「ちょうどよいのでは…いや、むしろ7ポンドって、小学生向けですけど」

カネアの眉が跳ね上がった。

「あたくしが小学生レベルって言いたいのかしら?」

社長の威厳を守るため、カネアはまず10ポンドの球体に挑んだ。だがそれを持ち上げた瞬間、カネアの口から「関節が粉砕されますわ」と真顔でつぶやきが漏れたので、結果、7ポンドが妥当だという結論に至った。

二人のレーンには、親切心という名の「バンパー」がせり上がっていた。ガーターを防ぐ壁、つまり、事実上の子ども向け設定だ。

「あたくし負けませんの。見てなさい」

まるでバンパーが存在しない世界線で生きているかのように宣言した。

助走──ゼロ。

構え──モデルウォーク。

彼女はまるでランウェイにいるように背筋を伸ばし、腕だけを妙に優雅に振りかぶった。

その様子を見ながら、ダニエルは「投球じゃない、あれは奉納の儀式だ」と心の中で呟いた。

厳かに放たれたボールは、疲れ果てた老犬のようにゆっくり転がった。

ゴトゴトゴト……ゴト……ゴトゴト……ゴッ

かろうじてピンが1本、倒れた。

それだけで、まるでワールドカップで優勝したかのように、レーン全体に過剰なエフェクトが光る。派手すぎる演出は、明らかに、対象年齢をひと桁に設定したサービスだった。

「出だしは……まあまあですわね」

彼女は誇らしげに胸を張った。

場内には、誇らしげな拍手がひとつだけ響いた。

ダニエルの手によるものだった。

一方、ダニエルは心の底からバンパーに安堵していた。

「これ、人生にもあればいいのに……」

それは心の声のはずだったが、レーンの反響音というのは思った以上に優秀で、彼の呟きは、隣のレーンの若いカップルがハイタッチを交わすのをためらうくらいには、はっきり響き渡った。

カネアは小さく肩をすくめて言った。

「ダニエルったら、人生でガーターばかり出してますのね」

最終スコアはカネア96、ダニエル93という、およそスポーツと呼ぶには恥ずかしい数字だった。この数字を見て、ダニエルは思った。人類は長い年月をかけて、火を起こし、車輪を発明し、月に行った。そして今、我々はバンパー付きのレーンでこの点数。

彼はスコア表をくしゃっと丸め、ポケットに突っ込んだ。

「勝者は、スイーツを要求しますわ🍰」

「……ファミレスのパフェでよろしければ」

「許してさしあげますわ」

二人は帰り道、安っぽいネオンの下を手を繋いで歩いた。キッズレーンの子供騙しで楽観的な光の演出が、まだ意味もなく目の奥に残っていた。

「リフレッシュですわ!」とカネアが言い出し、ダニエルがそのリフレッシュ方法の妥当性について反論する前にレーンの予約を押さえたのである。

彼女は、他人の足の形が染みついた貸し靴を不満げに見下ろしながら、ボールラックの前に仁王立ちした。

ピカピカでケミカルな色彩を放つ球が整列している。まるで巨大な飴玉のようだ。

「ねぇ、ダニエル。投げられるかわからないんだけど……7ポンドって、重い?」

その問いに、ダニエルは即答した。

「ちょうどよいのでは…いや、むしろ7ポンドって、小学生向けですけど」

カネアの眉が跳ね上がった。

「あたくしが小学生レベルって言いたいのかしら?」

社長の威厳を守るため、カネアはまず10ポンドの球体に挑んだ。だがそれを持ち上げた瞬間、カネアの口から「関節が粉砕されますわ」と真顔でつぶやきが漏れたので、結果、7ポンドが妥当だという結論に至った。

二人のレーンには、親切心という名の「バンパー」がせり上がっていた。ガーターを防ぐ壁、つまり、事実上の子ども向け設定だ。

「あたくし負けませんの。見てなさい」

まるでバンパーが存在しない世界線で生きているかのように宣言した。

助走──ゼロ。

構え──モデルウォーク。

彼女はまるでランウェイにいるように背筋を伸ばし、腕だけを妙に優雅に振りかぶった。

その様子を見ながら、ダニエルは「投球じゃない、あれは奉納の儀式だ」と心の中で呟いた。

厳かに放たれたボールは、疲れ果てた老犬のようにゆっくり転がった。

ゴトゴトゴト……ゴト……ゴトゴト……ゴッ

かろうじてピンが1本、倒れた。

それだけで、まるでワールドカップで優勝したかのように、レーン全体に過剰なエフェクトが光る。派手すぎる演出は、明らかに、対象年齢をひと桁に設定したサービスだった。

「出だしは……まあまあですわね」

彼女は誇らしげに胸を張った。

場内には、誇らしげな拍手がひとつだけ響いた。

ダニエルの手によるものだった。

一方、ダニエルは心の底からバンパーに安堵していた。

「これ、人生にもあればいいのに……」

それは心の声のはずだったが、レーンの反響音というのは思った以上に優秀で、彼の呟きは、隣のレーンの若いカップルがハイタッチを交わすのをためらうくらいには、はっきり響き渡った。

カネアは小さく肩をすくめて言った。

「ダニエルったら、人生でガーターばかり出してますのね」

最終スコアはカネア96、ダニエル93という、およそスポーツと呼ぶには恥ずかしい数字だった。この数字を見て、ダニエルは思った。人類は長い年月をかけて、火を起こし、車輪を発明し、月に行った。そして今、我々はバンパー付きのレーンでこの点数。

彼はスコア表をくしゃっと丸め、ポケットに突っ込んだ。

「勝者は、スイーツを要求しますわ🍰」

「……ファミレスのパフェでよろしければ」

「許してさしあげますわ」

二人は帰り道、安っぽいネオンの下を手を繋いで歩いた。キッズレーンの子供騙しで楽観的な光の演出が、まだ意味もなく目の奥に残っていた。

🎵KING CRIMSON 「Moonchild」